우리는 아침에 일어날 때마다 눈부신 태양을 맞이한다.

방의 전등을 켜면 어두웠던 방이 밝아지고, 침대, 책상, 컴퓨터 등 물건들이 선명하게 보이기 시작한다.

태양, 전등, 불과 같이 스스로 빛을 내는 광원을 찾지 않더라도, 우리 눈으로 볼 수 있는 모든 사물들은 결국 광원으로부터 사물에 반사된 '빛'이기 때문에, 빛이란 우리 인간이 살아가는 데에 필수불가결한 존재이다.

예로부터 인간은 이러한 빛의 정체에 대해 궁금해했다. 과연 빛이라는게 무엇일까? 빛은 과연 물질이 맞는가? 단순한 현상일까?

빛을 구성하는 것은 무엇일까?

17세기까지만 해도 과학계에서는 이러한 빛의 본질에 대해 수 차례 논쟁이 있었다.

그러다가 과학계에 한 과학자가 등장한다. 바로 고전역학의 아버지 '아이작 뉴턴'이다.

아이작 뉴턴은 당시 인류 최고의 천재로 여겨진 과학자이며, 그는 프리즘을 이용해 빛을 빨,주,노,초,파,남,보 총 7개의 색으로 분리도 해보고

여러개의 빛을 합성하여 백색광을 만드는 실험도 진행하며 빛이 복합광임을 증명하였다.

뉴턴은 빛을 미립자라고 주장하고, 프리즘에 의한 빛의 반사와 굴절, 분산을 설명했다.

당시 아이작 뉴턴이라고 하면 물리학의 대명사였기 때문에, 그의 말은 곧 학계의 정설로 받아들여졌다.

빛이 '입자'라는 주장이 학계의 정설로 받아들여진 것이다.

그런데, 이러한 빛의 입자설을 인정하지 않았던 '크리스티안 하위헌스' 와 같은 과학자들 역시 있었다.

"빛이 입자라니, 그럴 리가 없다. 빛은 물결처럼 흐름이 있다! 만약 빛이 입자라면, 빛이 서로 충돌할 때 흩뿌려져야하는데 그런 현상이 없다!"

빛이 파동이라는 주장은 하위헌스 말고도 다른 과학자들도 있었으나, 당시 아이작 뉴턴의 영향력이 대단했기에, 이들의 주장은 별로 주목받지 못했다.

빛이 입자라는 뉴턴의 주장은 당시 약 180년간의 패러다임으로 자리잡았다.

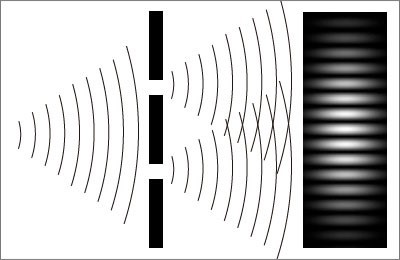

이후 등자한 과학자 '토마스 영'은 빛을 이용해 이중슬릿 실험을 진행한다.

슬릿이란 바로 기다란 구멍을 뜻한다.

1. 이러한 슬릿이 2개 뚫린 판자 뒤에 널찍한 판자를 하나 더 설치한다.

2. 빛을 쏘는 총으로 이중슬릿을 향해 빛을 쏜다.

3. 빛이 만약 입자라면, 어떤 빛은 벽에 맞고 튕겨져나오기도 할 것이고, 어떤 빛은 구멍을 통과해 스크린의 두 곳에 줄무늬를 남길 것이다.

그러나 실험결과는 예상과는 전혀 달랐다.

스크린에 남은 빛의 줄무늬가 두 줄이 아닌 여러 줄이 나왔던 것이다.

이는 빛이 입자가 아니라 파동이었다면, 파동의 회절에 의해 설명이 가능한 현상이었다.

따라서 빛은 파동이라는 주장이 재조명을 받기 시작했다.

그러던 와중, 1862년 제임스 맥스웰이 전기와 자기에 의해 발생하는 파동인 '전자기파'의 속도를 측정하는 실험을 진행한다.

그리고는 그 속도가 초속 30만km임을 알아냈다. 이는 빛의속도와 일치하는 속도였다.

여기서 맥스웰은 빛과 전자기파의 연관성을 연구했고, 결국 맥스웰의 파동방정식을 통해 빛이 전자기파의 일종임을 알아내었다. 토마스 영과 맥스웰의 연속적인 실험으로 인해, 기존에 자리잡았던 뉴턴의 빛 입자설은 힘을 잃고, 새로운 패러다임이 자리잡게 되었다.

그렇게 빛의 정체는 파동이라는 사실이 정설로 받아들여질 때 쯤, '막스 플랑크'라는 과학자가 흑체복사 실험을 한다.

이 과정에서 그는 빛의 에너지가 연속적이지 않고, 계단식으로 띄워져있다는 사실을 깨닫게 된다.

에너지 준위에 관한 이야기이다.

빛의 에너지가 특정한 값의 배수로만 존재하고, 그 사잇값의 에너지는 가지고 있지 않기 떄문에, 이를 양자화되어있다고 할 수 있으며 이는 곧 입자의 성질이다.

불연속적인 에너지를 갖고있다는 것 자체가 빛이 파동이라면 일어날 수 없는 일이었다.

그러나, 이미 토마스 영과 맥스웰의 연이은 실험으로인해 빛이 파동이라는 설이 우세했던 시기였기에, 플랑크는 이러한 빛의 입자성을 알아내고도 이를 발표하는 것에 소극적이었다.

단지, 흑체복사를 발표하며 이를 간접적으로 발표했을 뿐이었다.

마찬가지로, 빛을 파동이라고 믿은 '하인리히 헤르츠'

그는 실험을 통해 광전효과를 발견해내었다.

광전효과란, 금속 표면에 특정 진동수 이상의 빛을 비추었을 때, 그 금속에서 전자가 튀어나오는 현상이다.

당시 과학계는 빛의 파동설이 훨씬 우세했으나, 이를 파동성으로 설명할 수가 없었다.

이러한 혼란 속에, '알버트 아인슈타인'이 등장한다!

그는 파동설로는 설명하지 못했던 광전효과를, 빛은 입자성을 가지고 있다는 이론을 통해 완벽하게 설명해 냈다.

빛을 자세히 들여다보면 입자화된 에너지 알갱이들이 있고, 이를 광자라고 지칭했다.

금속에 일정 진동수 이상의 빛을 비추었을 때, 전자가 튀어나오는 이유는 바로 빛에 있는 광자와 금속에 있는 전자가 충돌했기 때문이며, 광자는 이렇게 물질과 상호작용을 할 때 마치 입자처럼 행동한다고 설명했다.

아인슈타인은 광전효과를 바탕으로 빛의 입자성을 제시하여 다시 한 번 학계의 패러다임을 무너뜨렸고, 노벨 물리학상을 수상한다.

이제 다시 빛의 입자설이 우세해지기 시작 한 것이다.

이후, 1923년 과학자 '콤프턴'이 진행한 한 실험에서는 아인슈타인의 입자설을 증명했다.

그는 X선의 광자를 흑연에다가 쏴보았는데, 광자가 마치 당구공처럼 움직였던 것이다.

빛이 입자가 아니었다면 절대 일어날 수 없는 현상이다. 콤프타 역시 위 실험으로 1927년 노벨 물리학상을 수상한다.

수세기동안 과학계에서 이루어진 빛에 대한 논쟁.

수 차례 파동성과 입자성의 패러다임이 뒤바뀌고, 그 사이에는 뉴턴, 토마스 영, 맥스웰, 아인슈타인을 비롯한 많은 과학자들의 실험결과가 있었다.

정말 기이한 일이다. 과학계에서 입자와 파동은 절대 양립할 수 없는 개념인데, 어떤 실험에서는 빛이 마치 입자인 것 처럼 행동하고 또 어떤실험에서는 빛이 파동인 것 처럼 행동하니 말이다.

현대 과학에서는 빛은 입자성과 파동성을 둘 다 갖고 있다고 정의하고 있으며, 빛이 파동성, 입자성의 이중성을 갖고 있다고 말한다.

고등학교 물리수업 때 나오는 내용이다. 당시에는 별 생각없이 수업을 듣고, 시험준비를 하며 문제를 풀어왔으나, 이렇게 과학사를 연구해보니 참 재밌다.

패러다임이라는게 무너지는 순간, 새로운 사실이 학계의 정설로 받아들여지는 순간.

지금 우리가 당연하다고 생각하는 과학적 사실들도 하나의 패러다임에 불과한 것이라고 생각한다. 토마스 쿤의 무슨 패러다임 관련한 책이 있었는데 ㅎㅎ.. 예전에 읽어서 기억이 잘 안나네.

개인적으로 이 빛의 정체가 참 궁금하다. 과연 인간은 이 빛이 무엇인지 알아낼 수 있을까?

단순히 물건들을 볼 수 있게 해주고, 복사열을 통해 따뜻하게 비춰주는 역할 말고도, 아인슈타인의 특수상대성이론을 보면, 어떤 물체도 빛의 속도를 초과할 수 없을 뿐더러

빛의 속도에 근접해질 수록, 시간은 정지상태로 가까워지고, 이동하는 방향의 길이는 수축된다.

만약 내가 빛 그 자체가 된다면, 시간은 흐르지 않는 상태가 되는 것이고, 나는 온 우주에 동시에 존재하게 되는 걸까?

역시 생각해볼수록 더 궁금해지고 재미있다.